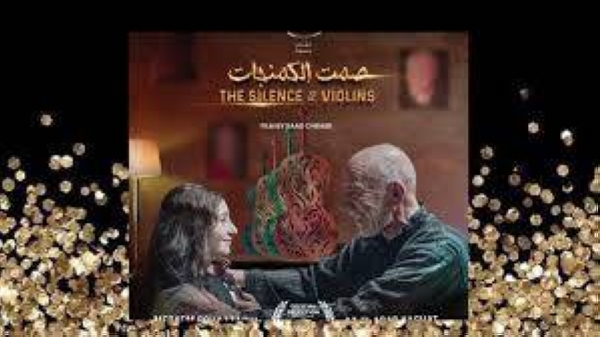

فيلم “صمت الكمنجات: عندما يخون الصمت الفن” هو محاولة فنية جادة لإحياء التراث الثقافي المغربي، خاصة من خلال فن الملحون الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية للمغرب. الفيلم يدور حول قصة حفصة، الشابة الطموحة التي تسعى لتحقيق شغفها بالموسيقى، رغم القيود العائلية التي تمثلها شخصية الجد، الذي يعكس تمسك الجيل القديم بالتقاليد. يطرح الفيلم بذلك صراعًا بين الأجيال، بين الماضي والحاضر، وبين التقاليد والحداثة، وهو موضوع غني وملهم يمكن أن يثير مشاعر متعددة لدى المتلقي.

ورغم الجهود المبذولة لإبراز هذا الصراع الثقافي العميق، يعاني الفيلم من عدة مشاكل فنية ودرامية تحد من تأثيره.

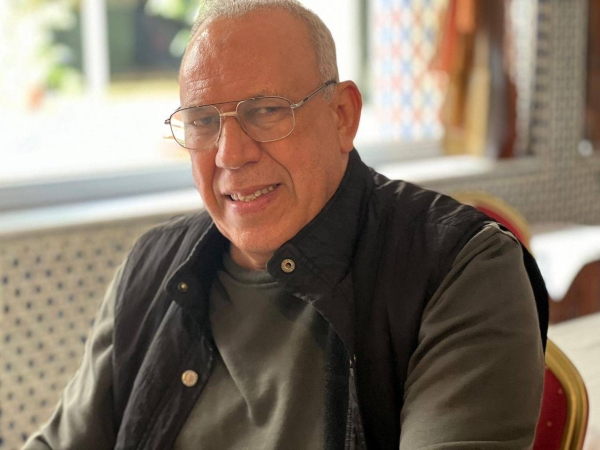

من الجدير بالذكر أنني تحاورت مع الأستاذ والخبير في الموسيقى المغربية، “عبد السلام الخلوفي”، الذي أفادني كثيرًا في هذه القراءة النقدية، خاصة في ما يتعلق بالموسيقى وأغاني الفيلم. كان من الأفضل للمخرج أن يستعين بخبير في الموسيقى المغربية لكي يحقق تكاملًا أكبر بين الجوانب الدرامية والفنية للفيلم.

بالمجمل، يعتبر فيلم “صمت الكمنجات” محاولة فنية جادة لإحياء التراث الثقافي المغربي من خلال فن الملحون، لكنه يعاني من عدة تحديات فنية ودرامية تعوق تحقيق هذا الهدف. الفيلم يحمل فكرة قوية، ولكن التحديات الفنية التي يعاني منها، سواء في بناء الشخصيات أو في استخدام الموسيقى والإضاءة، جعلته يبدو مشروعًا طموحًا غير مكتمل.

استدعاء الهوية الثقافية عبر فن الملحون

“حين تصمت الكمنجات ..هل تنطق القلوب؟!"

الفيلم لا يقتصر على كونه عملًا دراميًا بل يتجاوز ذلك ليكون محاولة لإحياء الهوية الثقافية المغربية عبر فن الملحون. تتداخل الألحان والكلمات مع حياة الشخصيات وأزماتها، مستحضرةً في خلفيتها أثر قصيدة محمود درويش “الكمنجات تبكي”،الكمنجات تبكي على زمن ضائع لا يعود ..الكمنجات فوضى قلوب تجننها الريح في قدم الراقصة.يبدو الفيلم أشبه بمرثية للزمن المفقود، حيث تنوح الكمنجات على أطلال التراث، وترسم مشهدًا لصراع أجيال بين الماضي والحاضر.

العنوان.. بين الدلالات والتأثير

يحمل العنوان أهمية كبرى في تشكيل أفق التوقع لدى المشاهد. ومع ذلك، يبدو عنوان الفيلم تقليديًا، فاقدًا للجاذبية التي قد تعكس عمق الصراع الثقافي الذي يقدمه الفيلم. إذا ما قورن بأثر العنوان في قصيدة محمود درويش “الكمنجات تبكي”، نجد أن الأخير يحمل عمقًا رمزيًا وشاعرية غنية.

t•tالإيجابيات: يشير العنوان بوضوح إلى فن الملحون كمحور أساسي.

t•tالسلبيات: يفتقد للشاعرية والرمزية التي قد تضيف بعدًا جماليًا يعكس ثراء الرسالة الثقافية للفيلم.

القصة والسيناريو: صراع بين التراث والتجديد

القصة

تدور حول حفصة، شابة طموحة تسعى لتحقيق شغفها بالموسيقى رغم القيود التي تفرضها أسرتها، خاصة جدها الذي يمثل حارسًا متشددًا للتقاليد. القصة ليست فقط عن الملحون، بل عن الهوية، الحرية، وصراع الأجيال.

السيناريو

على الرغم من وضوح الصراع بين الأجيال، إلا أن السيناريو يعاني من ضعف التحولات الدرامية والخطوط الثانوية، مما يؤثر على العمق السردي.

t•tالإيجابيات:

t•tتصوير صراع الأجيال بوضوح.

t•tتوظيف الحوار المباشر لشرح مواقف الشخصيات.

t•tالسلبيات:

t•tغياب التحولات الدرامية الكبرى.

t•tالنهاية جاءت متوقعة، دون إثارة مشاعر عميقة.

الشخصيات: مرايا الصراع بين الأجيال

حفصة

تمثل الجيل الجديد، لكنها افتقرت إلى بناء نفسي متعمق.

t•tالإيجابيات: رمز للطموح والتحدي.

t•tالسلبيات: غياب التطور الداخلي، مما جعلها أحادية الأبعاد.

الجد

رمز للتقاليد الراسخة، ولكنه قُدم كصورة نمطية للسلطة الأبوية.

t•tالإيجابيات: تأثيره الحاسم في تكوين الصراع الرئيسي.

t•tالسلبيات: افتقر إلى البعد الإنساني.

الأم

ظهرت كوسيط بين طرفي الصراع، لكنها لم تُمنح مساحة كافية لتأدية هذا الدور بفعالية.

الأب

وجوده كان هامشيا وغير مؤثر.دوره افتقد إلى التعقيد.

الحبيب

كان من الممكن أن يكون عنصرًا محوريًا في حياة حفصة، إلا أن دوره كان هامشيًا وباهتًا.

الإضاءة: أداة نفسية تُركت دون استغلال كامل

استخدمت الإضاءة لدعم المشاهد، لكن غابت عنها رمزية تعمّق الصراعات النفسية.

t•tالإيجابيات:

t•tتوظيف الضوء الطبيعي في المشاهد الداخلية.

t•tاستخدام الإضاءة الرومانسية في المشاهد الموسيقية.

t•tالسلبيات:

t•tغياب التنوع في المشاهد الليلية.

t•tعدم استغلال الظلال كرمز للصراعات النفسية.

الملابس: انعكاس للهوية

نجحت الملابس في إبراز الفروق بين الأجيال، لكنها افتقرت إلى تفاصيل دقيقة تعكس أصالة التراث المغربي.

t•tالإيجابيات:

t•tملابس الجد تعكس التقاليد.

t•tملابس حفصة تعبر عن حداثة الجيل الجديد.

الإخراج: بين الجمالية والافتقار للعمق

تمكن الإخراج من خلق أجواء بصرية جميلة، إلا أنه لم ينجح في إدارة بعض العناصر الفنية والدرامية.

t•tالإيجابيات:

t•tمشاهد موسيقية بديعة تبرز الجوانب الثقافية.

t•tلقطات قريبة تعكس العواطف.

t•tالسلبيات:

t•tضعف التوجيه للممثلين.

t•tغياب الابتكار في رمزية في رمزية العناصر البصرية.

الخاتمة: هل تبكي الكمنجات حقًا؟

نجح الفيلم في تقديم فن الملحون كعنصر مركزي لكنه لم يرقَ إلى مستوى القصيدة الملحونية التي تبكي على أطلال التراث بروح محمود درويش.

الحكم النهائي:

الفيلم طموح، لكنه يحتاج إلى تحسينات في بناء الشخصيات، تعزيز الرمزية، وتطوير العناصر الموسيقية لتقديم تجربة متكاملة.

"صمت الكمنجات بين جماليات الملحون وإشكالات التنفيذ"

يحاول فيلم “صمت الكمنجات” للمخرج سعد الشرايبي تسليط الضوء على فن الملحون كجزء أصيل من التراث المغربي. ورغم الجهود المبذولة لتقديم هذا الفن من زوايا مختلفة، إلا أن الفيلم لم يخلُ من بعض النقاط التي أثرت على مصداقيته الفنية والدرامية.

القصائد الحاضرة في الفيلم

اعتمد الفيلم على مجموعة من قصائد الملحون البارزة، منها:

t•tقصيدة المرسول للشاعر الحاج أحمد الغرابلي.

t•tقصيدة غيثة وقصيدة فاطمة للحاج إدريس بنعلي.

t•tقصيدة خديجة.

اختيار هذه النصوص يشير إلى رغبة المخرج في تقديم نماذج مختلفة من المواضيع التي يتناولها الملحون، خاصة تلك التي تجمع بين الغزل والوصف، إلا أن تقديمها لم يكن دائمًا في إطار درامي يبرز جمالياتها.

الفرقة الموسيقية ودور الآلات

عانى الجانب الموسيقي في الفيلم من غياب بعض العناصر الأساسية التي تضفي العمق والأصالة على أداء الملحون. من أبرز هذه النقاط:

t1.tغياب آلة التعارج: وهي آلة إيقاعية محورية، إذ يساهم كل عازف بطريقة عزف معينة، لتكتمل التركيبة الإيقاعية، سواء كانت من الإيقاع الحَضّاري (نسبة للحضرة) أو الدريدكة وهو السريع في نهايات القصائد، أو الكباحي بصخبه المحبب ،عادةً لا يقل عددها عن أربعة، إذ يساهم كل عازف في تقديم أداء إيقاعي متكامل يعكس الغنى الإيقاعي لهذا الفن.

t2.tغياب آلة السوسان (السويسن): دور هذه الآلة في ملء الفراغات الميلودية وتصاحب الأداء بخفوت لا يمكن تجاهله، إذ تسهم في إدخال المستمع نفسيًا إلى عالم الكريحة، وهو الجانب التأملي في فن الملحون.

كما أن أداء خليفة الحاج علال الهاروشي (المختار) لعزف الكمان أظهر نقصًا في التأطير الفني. بدا واضحًا أن الممثل لم يتلق تدريبًا كافيًا على طريقة استخدام القوس أو وضعيات الأصابع، مما أثر على واقعية المشاهد، وأفسد تجربة المشاهد العادي الذي قد ينتبه بسهولة إلى عدم توافق الأداء التمثيلي مع متطلبات العزف الحقيقي.

قصيدة “غيثة” واختلال الأداء

مشهد غناء الحاج علال الهاروشي لحربة (لازمة) قصيدة غيثة، الذي أكملته المنشدة عائشة الدكالي، أظهر مشكلتين رئيسيتين:

t1.tالخروج عن الإيقاع: عند غناء نهاية اللازمة “قولو للا غيثة مولاتي”، مما أثر على تتابع الأداء.

t2.tتغير الطبقة الصوتية: لم يكن هناك انسجام بين الطبقة التي غناها الحاج وبين الطبقة التي أدت عليها الفرقة الموسيقية في القسم التالي من القصيدة، وهو ما أضعف السلاسة في الانتقال بين الأداءين.

إضافة إلى ذلك، اختيار منشدة بدلاً من منشد لأداء قصيدة غيثة، التي تتغزل بالأنثى، أثار تساؤلات، خصوصًا لدى المشاهدين غير المغاربة الذين قد لا يتقبلون بسهولة هذا التغيير في تقاليد الأداء.

الرموز البصرية في الفيلم

ظهر كتاب “معلمة الملحون” لمحمد الفاسي في عدة مشاهد، سواء في يد الحاج علال الهاروشي أو حفيدته، إلا أن حضوره بقي بلا تفسير سياقي أو ارتباط درامي واضح.

كما برزت صور شخصيات بارزة مثل الحاج عبدالكريم الرايس، مولاي أحمد الوكيلي، والحاج عبدالمجيد الصويري، في مشهد قصيدة غيثة. ورغم مكانة هؤلاء الرموز في الموسيقى الأندلسية والمديح، إلا أن علاقتهم بفن الملحون غير موجودة، وكان من الأفضل عرض صور رموز حقيقية لهذا الفن مثل التهامي الهاروشي، كنون، التولالي، أو بوزوبع الأب.

اختيار الأغاني الشعبية وسوء التقدير

في مشهد توجه والد البطلة إلى الحانة، اختيرت أغنية “خوتنا يا الإسلام”. هذه الأغنية، التي تعتبر واحدة من روائع الأغاني النضالية في تاريخ المغرب، غُنيت على يد فنانين كبار مثل بوشعيب البيضاوي والحاجة الحمداوية، وترتبط بنضال المغاربة ضد الاستعمار.

إدراج هذه الأغنية في سياق الحانة بدا غير موفق، خاصة أن مضمونها الوطني العميق يتناقض مع الجو الذي أراد المخرج تصويره. كلمات الأغنية تعبر عن روح المقاومة، وتبرز دور أحياء وأفراد في النضال، كما يظهر في مقاطعها:

t•tاللازمة:

“خوتنا يا الإسلام هزو بنا العلام

زيدو بينا القدام، إلا خيابت دابا تزيان”

t•tأقسامها:

“والله ما نسيني ولا نخرج ديني

وشعبي باغيني ومولانا حاضيني”

t•tإشارات لأدوار أحياء معينة:

“ولاد المدينة القديمة صحاب الدقة المتينة

وبالبياعا تعملت روينا، في الخاينين تشفينا”

كان من الأفضل اختيار أغنية شعبية أخرى تتناسب مع السياق الاجتماعي للحانة، لتجنب المساس برمزية هذه الأغنية الوطنية.

رغم أن فيلم “صمت الكمنجات” يشكل محاولة جادة لتسليط الضوء على فن الملحون كجزء من الهوية الثقافية المغربية، إلا أنه وقع في العديد من الأخطاء التي أثرت على جودته. غياب الآلات الأساسية، اختلال الأداء الموسيقي، سوء اختيار الرموز والأغاني، كلها نقاط تحتاج إلى معالجة أكثر دقة لتحقيق الانسجام المطلوب بين الرسالة الفنية والوسائل المستخدمة في إيصالها. ومع ذلك، يبقى الفيلم مساهمة مهمة في إعادة الاعتبار لهذا الفن التراثي العريق